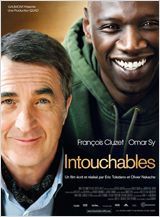

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache en 2011, avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, etc.

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache en 2011, avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, etc.

Philippe, très riche tétraplégique, recrute contre tout rationnel apparent, Driss, un jeune noir de banlieue, pour l’assister dans sa vie quotidienne. Dès l’entretien d’embauche, le ton s’affiche sans ambages comme sans pitié : l’opposition éclate entre le gars de la cité à peine sorti de prison, jean et sweat à capuche, et les professionnels de l’aide à domicile, diplômes en poche et discours faussement compassés.

Tout le film joue évidemment sur la sincérité et le naturel de Driss, dans un monde où le handicap et l’aisance financière se conjuguent plutôt avec l’affectation, le calme, la règle, la bienséance. Vivaldi s’oppose à Earth Wind and Fire, le noir au blanc, la richesse au dénuement, la vivacité à l’immobilité, la considération à la pitié, le rire à au sourire guindé, l’aérien au terre-à-terre.

Le respect pour la vie sourd de toutes les scènes de cette comédie, car c’en est une et une efficace. On rit sans arrière-pensée aux répliques vives sans se demander si le politiquement correct, maladie dégénérative de notre société, nous le pardonnera. Le handicap est affiché dans sa véracité et dans son humanité et le film ne sombre jamais dans le misérabilisme ou dans le pathos.

Bien sûr, si je m’imaginais quelque seconde en pisse-vinaigre, je trouverais nombre de clichés, je réprouverais la scène finale, je trouverais trop facile cette construction où l’opposition systématique tient lieu de scénario. Mais foin d’esprit chagrin ! Je me suis beaucoup amusé dans ce film porté sans faiblesse par un Omar Sy très juste et un François Cluzet remarquable, comme souvent.

Ce film mérite bien son succès de billetterie !

Réalisé par Pedro Almodóvar en 2011, avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, etc.

Réalisé par Pedro Almodóvar en 2011, avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, etc. Dans les 5 premières minutes très belles, Lars von Trier nous montre la fin du monde, la terre rentrant en collision avec Melancholia, grosse planète bleuâtre. La musique Wagnérienne de Tristan et Yseult renforce avec grandeur le symbolisme de ces premières scènes.

Dans les 5 premières minutes très belles, Lars von Trier nous montre la fin du monde, la terre rentrant en collision avec Melancholia, grosse planète bleuâtre. La musique Wagnérienne de Tristan et Yseult renforce avec grandeur le symbolisme de ces premières scènes.

Réalisé par Darren Aronofsky en 2011 avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, etc.

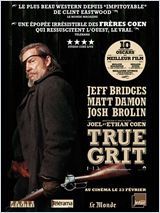

Réalisé par Darren Aronofsky en 2011 avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, etc. Réalisé par Ethan Coen, Joel Coen en 2011 avec Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, etc.

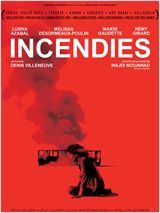

Réalisé par Ethan Coen, Joel Coen en 2011 avec Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, etc. Réalisé par Denis Villeneuve en 2011 avec Rémy Girard, Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, etc.

Réalisé par Denis Villeneuve en 2011 avec Rémy Girard, Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, etc. Réalisé par Icíar Bollaín en 2011, avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri, etc.

Réalisé par Icíar Bollaín en 2011, avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri, etc.